鍼灸についてのご質問

A

鍼灸を受ける際には、いくつか気をつけていただきたい点があります。

* 食後すぐや空腹時を避ける: 食後すぐや空腹時は身体に負担がかかりやすいため、施術の1時間前には軽めの食事を済ませるか、施術後は消化の良いものを摂るように心がけてください。

* 飲酒を控える: 飲酒後は血行が促進され、施術による身体への影響が大きくなる可能性があります。施術前後の飲酒は控えるようにしてください。

* 入浴について: 施術後すぐの入浴は、血行が急激に変化することで気分が悪くなることがあります。施術後1?2時間程度は入浴を避け、ぬるめのシャワー程度に留めることをおすすめします。

* 体調の変化を伝える: 施術中に気分が悪くなったり、痛みを感じたりした場合は、遠慮なく鍼灸師に伝えてください。

* 持病や服用している薬を伝える: 持病をお持ちの方や、現在服用している薬がある場合は、必ず事前に鍼灸師に申告してください。

* 服装: 患者着のご用意が御座います。自由な服装でご来院下さい。

* 食後すぐや空腹時を避ける: 食後すぐや空腹時は身体に負担がかかりやすいため、施術の1時間前には軽めの食事を済ませるか、施術後は消化の良いものを摂るように心がけてください。

* 飲酒を控える: 飲酒後は血行が促進され、施術による身体への影響が大きくなる可能性があります。施術前後の飲酒は控えるようにしてください。

* 入浴について: 施術後すぐの入浴は、血行が急激に変化することで気分が悪くなることがあります。施術後1?2時間程度は入浴を避け、ぬるめのシャワー程度に留めることをおすすめします。

* 体調の変化を伝える: 施術中に気分が悪くなったり、痛みを感じたりした場合は、遠慮なく鍼灸師に伝えてください。

* 持病や服用している薬を伝える: 持病をお持ちの方や、現在服用している薬がある場合は、必ず事前に鍼灸師に申告してください。

* 服装: 患者着のご用意が御座います。自由な服装でご来院下さい。

A

症状の程度や内容によりますが、月に1回の施術でも症状の緩和や維持につながることはあります。しかし、慢性的な症状や重度の症状の場合は、はじめはもう少し頻繁な施術が必要となることが多いです。症状が安定してきたら、メンテナンスとして月に1回程度の施術に移行していくのが一般的です。

A

一度の施術で劇的に症状が改善するケースもあります。特に、急性期のぎっくり腰や寝違えなど、発症から間もない症状では顕著な効果が見られることがあります。しかし、すべての症状が一度で改善するわけではありません。慢性的な症状や、原因が複雑な症状の場合は、複数回の施術が必要となることがほとんどです。

A

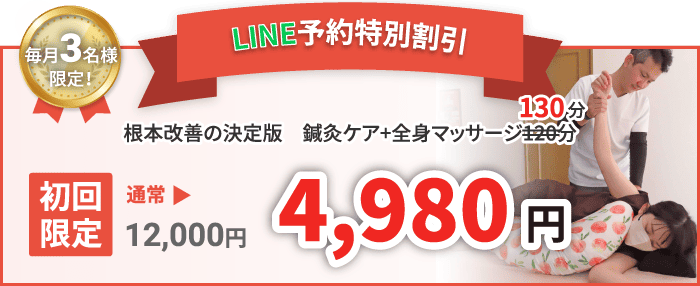

施術費用は、1回の施術で7,000円から12,000円程度が目安です。

A

はい、近年、鍼灸の科学的根拠に関する研究が進められています。痛みの軽減、自律神経の調整、血流改善、免疫機能の向上など、様々な作用機序が明らかになってきています。例えば、鍼刺激が脳内のエンドルフィン分泌を促し、鎮痛効果をもたらすことや、特定のツボへの刺激が内臓機能に影響を与えることなどが研究で示されています。

A

症状や体質によって異なりますが、すぐに効果を実感できる場合もあれば、数回施術を重ねてから徐々に効果が現れる場合もあります。急性期の痛みや、ストレス性の症状などは比較的早く効果を実感しやすい傾向にあります。

A

理想的な施術ペースは、症状の種類、発症からの期間、身体の状態によって異なります。

* 急性期の症状: 症状が強い時期は、週に2?3回など、間隔を詰めて施術を行うことで早期の改善を目指します。

* 慢性期の症状: 症状が落ち着いてきたら、週に1回、2週に1回、月に1回と徐々に間隔を広げていきます。

* 予防・メンテナンス: 症状が改善した後も、月に1回程度の施術を継続することで、体調の維持や再発予防につながります。

* まずは鍼灸師と相談し、ご自身の状態に合わせた最適なペースを見つけることが大切です。

* 急性期の症状: 症状が強い時期は、週に2?3回など、間隔を詰めて施術を行うことで早期の改善を目指します。

* 慢性期の症状: 症状が落ち着いてきたら、週に1回、2週に1回、月に1回と徐々に間隔を広げていきます。

* 予防・メンテナンス: 症状が改善した後も、月に1回程度の施術を継続することで、体調の維持や再発予防につながります。

* まずは鍼灸師と相談し、ご自身の状態に合わせた最適なペースを見つけることが大切です。

A

症状の慢性化の度合いや、個人の回復力によって様々です。

* 比較的軽度な症状や急性症状: 数回から1ヶ月程度で効果を実感できることが多いです。

* 慢性的な症状や重度の症状: 数ヶ月から半年、場合によってはそれ以上の期間を要することもあります。

ただし、効果が出るまでの期間はあくまで目安であり、途中で諦めずに継続することが重要です。

* 比較的軽度な症状や急性症状: 数回から1ヶ月程度で効果を実感できることが多いです。

* 慢性的な症状や重度の症状: 数ヶ月から半年、場合によってはそれ以上の期間を要することもあります。

ただし、効果が出るまでの期間はあくまで目安であり、途中で諦めずに継続することが重要です。

A

鍼灸師は、厚生労働大臣が認定する国家資格である「はり師」と「きゅう師」の2つの資格を持っています。専門の養成学校で3年以上の教育を受け、解剖学、生理学、病理学、東洋医学概論、経絡経穴学、鍼灸実技など、幅広い知識と技術を習得した上で、国家試験に合格した者のみが名乗ることができます。

鍼灸への不安に関するご質問

A

はい、残念ながらすべてのケースで期待通りの効果が得られるとは限りません。

鍼灸の効果には個人差があり、体質や症状、生活習慣など様々な要因が関係します。しかし、鍼灸が合わなかったとしても、それは鍼灸が悪いわけではなく、その方の現在の状態や症状に対して、鍼灸というアプローチが最適でなかったということが考えられます。

鍼灸師は、施術の効果が得られない場合でも、その理由を探り、他のアプローチを提案したり、医療機関への受診を勧めたりすることもあります。

鍼灸の効果には個人差があり、体質や症状、生活習慣など様々な要因が関係します。しかし、鍼灸が合わなかったとしても、それは鍼灸が悪いわけではなく、その方の現在の状態や症状に対して、鍼灸というアプローチが最適でなかったということが考えられます。

鍼灸師は、施術の効果が得られない場合でも、その理由を探り、他のアプローチを提案したり、医療機関への受診を勧めたりすることもあります。

A

鍼は髪の毛ほどの細さで、注射針とは異なり先端が丸くなっていますので、ほとんど痛みを感じないことが多いです。しかし、鍼がツボに到達した際に「ひびき」と呼ばれる独特の感覚(ズーン、ジーンとした感覚)を感じることがあります。これは効果が出ている証拠とも言われますが、不快な痛みを感じる場合はすぐに鍼灸師にお伝えください。我慢する必要はありません。

A

はい、健康保険が適用される場合があります。鍼灸で保険が適用される疾患は、以下の6疾患が定められています。

* 神経痛

* リウマチ

* 頸腕症候群

* 五十肩

* 腰痛症

* 頸椎捻挫後遺症

これらの疾患で医師の同意書があれば、保険を使って施術を受けることができます。詳しくはお近くの鍼灸院にご相談ください。ただし、保険適用の場合、施術内容や回数に制限があることがあります。

* 神経痛

* リウマチ

* 頸腕症候群

* 五十肩

* 腰痛症

* 頸椎捻挫後遺症

これらの疾患で医師の同意書があれば、保険を使って施術を受けることができます。詳しくはお近くの鍼灸院にご相談ください。ただし、保険適用の場合、施術内容や回数に制限があることがあります。

A

副作用は極めて少ないとされていますが、全くないわけではありません。

* だるさ、眠気: 施術後に血行が良くなったり、自律神経のバランスが整うことで、一時的にだるさや眠気を感じることがあります。

* 内出血: ごく稀に、細い血管に鍼が当たって小さな内出血ができることがあります。数日から1週間程度で自然に消えます。

* めまい、ふらつき: 体調が優れない時や、初めての施術で緊張している時などに、一時的にめまいやふらつきを感じることがあります。

これらの症状が出た場合は、すぐに鍼灸師に伝えてください。

* だるさ、眠気: 施術後に血行が良くなったり、自律神経のバランスが整うことで、一時的にだるさや眠気を感じることがあります。

* 内出血: ごく稀に、細い血管に鍼が当たって小さな内出血ができることがあります。数日から1週間程度で自然に消えます。

* めまい、ふらつき: 体調が優れない時や、初めての施術で緊張している時などに、一時的にめまいやふらつきを感じることがあります。

これらの症状が出た場合は、すぐに鍼灸師に伝えてください。

A

鍼は非常に細く、滅菌された使い捨ての鍼を使用するため、感染症のリスクはほとんどありません。また、熟練した鍼灸師が施術を行えば、大きな傷ができることはまずありません。ごく稀に、前述の内出血が起こることはありますが、跡に残るような傷になることはありません。

A

はい、鍼灸の効果には個人差があり、中には鍼灸が合わないと感じる方もいらっしゃいます。

例えば、極度の恐怖心がある方、出血傾向のある方、重度の心臓病や感染症をお持ちの方などは、施術が適さない場合があります。

また、稀に体質的に鍼刺激に過敏に反応する方もいらっしゃいます。問診時にしっかりとお話を伺い、施術の可否を判断させていただきます。

例えば、極度の恐怖心がある方、出血傾向のある方、重度の心臓病や感染症をお持ちの方などは、施術が適さない場合があります。

また、稀に体質的に鍼刺激に過敏に反応する方もいらっしゃいます。問診時にしっかりとお話を伺い、施術の可否を判断させていただきます。

A

鍼には依存性はありません。薬物のように身体に直接作用する成分が含まれているわけではないため、精神的・身体的な依存が起こることはありません。ご安心ください。

鍼灸を継続される方は、効果を実感し、体調を維持するために自主的に来院されています。

鍼灸を継続される方は、効果を実感し、体調を維持するために自主的に来院されています。

不眠症 /睡眠障害/自律神経失調症や不調に関するご質問

A

自律神経失調症の症状は多岐にわたり、個人差が非常に大きいのが特徴です。代表的な症状としては、以下のようなものがあります。

* 全身症状: 倦怠感、めまい、立ちくらみ、頭痛、肩こり、冷え、ほてり、発汗異常、不眠、食欲不振など。

* 精神神経症状: イライラ、不安感、うつ状態、集中力低下、記憶力低下、パニック発作など。

* 循環器系の症状: 動悸、息切れ、胸部圧迫感、血圧の変動など。

* 消化器系の症状: 吐き気、腹痛、下痢、便秘、膨満感など。

* 呼吸器系の症状: 息苦しさ、喉の異物感など。

* 泌尿器・生殖器系の症状: 頻尿、残尿感、生理不順など。

これらの症状が複数現れたり、日によって症状が変化したりすることもあります。

* 全身症状: 倦怠感、めまい、立ちくらみ、頭痛、肩こり、冷え、ほてり、発汗異常、不眠、食欲不振など。

* 精神神経症状: イライラ、不安感、うつ状態、集中力低下、記憶力低下、パニック発作など。

* 循環器系の症状: 動悸、息切れ、胸部圧迫感、血圧の変動など。

* 消化器系の症状: 吐き気、腹痛、下痢、便秘、膨満感など。

* 呼吸器系の症状: 息苦しさ、喉の異物感など。

* 泌尿器・生殖器系の症状: 頻尿、残尿感、生理不順など。

これらの症状が複数現れたり、日によって症状が変化したりすることもあります。

A

自律神経の乱れは、様々な要因が複合的に絡み合って起こると考えられています。

* ストレス: 精神的ストレス(人間関係、仕事など)や身体的ストレス(過労、睡眠不足、不規則な生活、寒暖差など)が自律神経に大きな影響を与えます。

* 生活習慣の乱れ: 睡眠不足、不規則な食生活、運動不足、喫煙、過度の飲酒などが自律神経のバランスを崩す要因となります。

* 環境の変化: 引っ越し、転職、気候の変化などもストレスとなり、自律神経の乱れを引き起こすことがあります。

* ホルモンバランスの乱れ: 更年期障害など、ホルモンバランスの変化が自律神経に影響を与えることがあります。

* 遺伝的要因: 自律神経の働きやすさに個人差があることも示唆されています。

* その他: 特定の疾患(甲状腺機能異常など)が自律神経失調症のような症状を引き起こすこともあります。

* ストレス: 精神的ストレス(人間関係、仕事など)や身体的ストレス(過労、睡眠不足、不規則な生活、寒暖差など)が自律神経に大きな影響を与えます。

* 生活習慣の乱れ: 睡眠不足、不規則な食生活、運動不足、喫煙、過度の飲酒などが自律神経のバランスを崩す要因となります。

* 環境の変化: 引っ越し、転職、気候の変化などもストレスとなり、自律神経の乱れを引き起こすことがあります。

* ホルモンバランスの乱れ: 更年期障害など、ホルモンバランスの変化が自律神経に影響を与えることがあります。

* 遺伝的要因: 自律神経の働きやすさに個人差があることも示唆されています。

* その他: 特定の疾患(甲状腺機能異常など)が自律神経失調症のような症状を引き起こすこともあります。

A

鍼灸は自律神経失調症に対して、以下のような効果が期待できます。

* 自律神経のバランス調整: 鍼刺激が、興奮状態にある交感神経の働きを鎮め、リラックスを促す副交感神経の働きを高めることで、自律神経のバランスを整えます。

* 血流改善: 鍼刺激により、局所の血流が改善され、筋肉の緊張緩和や組織の修復を促進します。全身の血流が良くなることで、冷え性の改善や新陳代謝の向上にもつながります。

* 鎮痛・リラックス効果: 鍼刺激が脳内のエンドルフィンやセロトニンなどの神経伝達物質の分泌を促し、痛みを軽減したり、心身のリラックス効果をもたらします。

* ホルモンバランスの調整: 間接的にホルモンバランスの調整にも寄与し、更年期症状の緩和にも効果が期待できます。

* 自然治癒力の向上: 身体が本来持っている自然治癒力を高め、体調を根本から改善していくことを目指します。

これらの効果により、不眠、めまい、動悸、倦怠感など、自律神経失調症に伴う様々な症状の緩和が期待できます。

* 自律神経のバランス調整: 鍼刺激が、興奮状態にある交感神経の働きを鎮め、リラックスを促す副交感神経の働きを高めることで、自律神経のバランスを整えます。

* 血流改善: 鍼刺激により、局所の血流が改善され、筋肉の緊張緩和や組織の修復を促進します。全身の血流が良くなることで、冷え性の改善や新陳代謝の向上にもつながります。

* 鎮痛・リラックス効果: 鍼刺激が脳内のエンドルフィンやセロトニンなどの神経伝達物質の分泌を促し、痛みを軽減したり、心身のリラックス効果をもたらします。

* ホルモンバランスの調整: 間接的にホルモンバランスの調整にも寄与し、更年期症状の緩和にも効果が期待できます。

* 自然治癒力の向上: 身体が本来持っている自然治癒力を高め、体調を根本から改善していくことを目指します。

これらの効果により、不眠、めまい、動悸、倦怠感など、自律神経失調症に伴う様々な症状の緩和が期待できます。

耳つぼダイエットに関するご質問

A

耳つぼダイエットの効果が出る期間は個人差がありますが、一般的には数週間から1ヶ月程度で身体の変化を実感し始める方が多いです。プチ断食の期間や回数、その後の食生活の習慣によっても効果の現れ方は異なります。耳つぼ刺激による食欲抑制や代謝アップの効果と、プチ断食によるデトックス効果が相乗的に働き、より効率的なダイエットが期待できます。

A

はい、大丈夫です。耳つぼダイエットは、過去に様々なダイエットで失敗してきた方にもおすすめできます。

* 食欲抑制効果: 耳のツボを刺激することで、食欲をコントロールしやすくなり、無理なく食事量を減らすことができます。

* ストレス軽減: 鍼灸の考え方に基づき、自律神経のバランスを整えるツボも刺激することで、ダイエット中のストレスを軽減し、継続しやすくします。

* 代謝アップ: 代謝に関わるツボを刺激することで、痩せやすい体質へと導きます。

* 専門家によるサポート: 鍼灸師がお客様一人ひとりの体質や生活習慣に合わせて丁寧にカウンセリングを行い、食事指導や生活習慣のアドバイスをすることで、リバウンドしにくい身体づくりをサポートします。

ご自身の力だけで頑張るダイエットとは異なり、専門家のサポートを受けながら健康的に痩せることを目指します。

* 食欲抑制効果: 耳のツボを刺激することで、食欲をコントロールしやすくなり、無理なく食事量を減らすことができます。

* ストレス軽減: 鍼灸の考え方に基づき、自律神経のバランスを整えるツボも刺激することで、ダイエット中のストレスを軽減し、継続しやすくします。

* 代謝アップ: 代謝に関わるツボを刺激することで、痩せやすい体質へと導きます。

* 専門家によるサポート: 鍼灸師がお客様一人ひとりの体質や生活習慣に合わせて丁寧にカウンセリングを行い、食事指導や生活習慣のアドバイスをすることで、リバウンドしにくい身体づくりをサポートします。

ご自身の力だけで頑張るダイエットとは異なり、専門家のサポートを受けながら健康的に痩せることを目指します。

A

耳つぼダイエットの費用と内容は鍼灸院によって異なりますが、一般的には以下のような構成になります。

* 初回カウンセリング料: 初回に現在の状態や目標などを詳しく伺い、プランを提案するための費用です。

* 施術料: 耳つぼへの刺激や、必要に応じて全身の鍼灸施術が含まれる場合があります。施術の回数や期間に応じたコース料金が設定されています。

* 食事指導・サポート料: 食事内容のアドバイスや、目標達成に向けた定期的なカウンセリング、サポートが含まれる場合もあります。

具体的な費用やプランについては、お問い合わせください。

* 初回カウンセリング料: 初回に現在の状態や目標などを詳しく伺い、プランを提案するための費用です。

* 施術料: 耳つぼへの刺激や、必要に応じて全身の鍼灸施術が含まれる場合があります。施術の回数や期間に応じたコース料金が設定されています。

* 食事指導・サポート料: 食事内容のアドバイスや、目標達成に向けた定期的なカウンセリング、サポートが含まれる場合もあります。

具体的な費用やプランについては、お問い合わせください。

その他のご質問

A

はい、逆流性食道炎の症状改善にも鍼灸は有効な場合があります。逆流性食道炎は、胃酸が食道に逆流することで胸焼けや呑酸などの症状を引き起こしますが、ストレスや自律神経の乱れ、消化器系の機能低下が関与していることが多いです。

鍼灸は、

* 自律神経のバランスを整える: ストレスによる胃酸過多や食道括約筋の弛緩を抑制します。

* 消化器系の働きを調整する: 胃腸の蠕動運動を促し、消化吸収能力を高めます。

* 胃酸の分泌をコントロールする: 過剰な胃酸分泌を抑える効果も期待できます。

これらの作用により、症状の緩和や再発予防に役立つことがあります。ただし、重度の場合は医療機関での治療と併用することが重要です。

A

はい、病院で検査をしても異常が見つからなかったり、一般的な治療で改善が見られなかったりする症状でも、鍼灸が有効な場合があります。

東洋医学では、病気の原因を「未病(みびょう)」という考え方で捉え、症状が出る前の段階や、西洋医学では特定できない身体のバランスの乱れを重視します。鍼灸は、身体全体の気の流れや血流を整え、自然治癒力を高めることで、原因不明の不調や慢性的な症状にアプローチすることができます。あきらめずに一度ご相談ください。

A

原因がわからない不調が鍼灸で改善されるのは、主に以下の理由が考えられます。

* 全身のバランス調整: 東洋医学では、身体は「気」「血」「水」のバランスが重要だと考えます。原因不明の不調は、これらのバランスの乱れから来ていることが多く、鍼灸は全身のツボを刺激することで、乱れたバランスを整え、身体本来の機能を回復させます。

* 自律神経の調整作用: 現代社会ではストレスが多く、自律神経のバランスを崩している方が少なくありません。自律神経の乱れは、様々な不定愁訴(原因不明の不調)として現れます。鍼灸は自律神経の働きを整えることで、これらの不調を改善に導きます。

* 自然治癒力の向上: 鍼刺激は、身体が本来持っている「治ろうとする力(自然治癒力)」を引き出します。血流が改善され、免疫機能が向上し、細胞の修復が促されることで、根本的な体質改善へとつながります。

* 心理的な効果: 施術によるリラックス効果や、鍼灸師との信頼関係も、心身の不調改善に寄与することがあります。

西洋医学的な検査では異常が見つからなくても、身体は常に変化しており、何らかのバランスの乱れが原因である可能性があります。鍼灸は、そのバランスの乱れを見つけ出し、調整することで、原因不明の不調を改善へと導くことができるのです。

* 全身のバランス調整: 東洋医学では、身体は「気」「血」「水」のバランスが重要だと考えます。原因不明の不調は、これらのバランスの乱れから来ていることが多く、鍼灸は全身のツボを刺激することで、乱れたバランスを整え、身体本来の機能を回復させます。

* 自律神経の調整作用: 現代社会ではストレスが多く、自律神経のバランスを崩している方が少なくありません。自律神経の乱れは、様々な不定愁訴(原因不明の不調)として現れます。鍼灸は自律神経の働きを整えることで、これらの不調を改善に導きます。

* 自然治癒力の向上: 鍼刺激は、身体が本来持っている「治ろうとする力(自然治癒力)」を引き出します。血流が改善され、免疫機能が向上し、細胞の修復が促されることで、根本的な体質改善へとつながります。

* 心理的な効果: 施術によるリラックス効果や、鍼灸師との信頼関係も、心身の不調改善に寄与することがあります。

西洋医学的な検査では異常が見つからなくても、身体は常に変化しており、何らかのバランスの乱れが原因である可能性があります。鍼灸は、そのバランスの乱れを見つけ出し、調整することで、原因不明の不調を改善へと導くことができるのです。